III Jornadas de Historia Pública sobre Prisiones Femeninas del Franquismo: La Prisión Central de Mujeres de Segovia

(16, 17 y 24/10/25, Cárcel de Segovia, Centro de Creación). Lee aquí nuestra crónica del evento.

24 oct 2025 - 13:07 CET

Por: Claudia Álvarez Conde, Silvia Gómez Huélamo y Adrián Marcos Grañena

El pasado 16 de octubre de 2025 un grupo de miembros de la Clínica Penitenciaria (formados por Claudia Álvarez Conde, Silvia Gómez Huélamo y Adrián Marcos Grañena) asistimos a las III Jornadas de Historia Pública sobre Prisiones Femeninas del Franquismo. Las jornadas tuvieron lugar en la “Sala Ex-Presa”, ubicada en el centro cultural “La cárcel: Centro de Creación”. El edificio fue la antigua prisión de Segovia, que operó desde 1924 hasta 1977 (aunque, como veremos, con muchos cambios de por medio).

Las dos primeras jornadas tuvieron como protagonistas a las mujeres encarceladas en las antiguas prisiones de mujeres en Madrid (1)(la cárcel de mujeres de Ventas) y Barcelona (2)(la Presó Vella o Prisión de Amalia, la prisión provincial de Les Corts, antiguo correccional general de dones, la propia Presó Model y la prisión provincial de La Trinitat). Estas terceras jornadas, siguiendo de cerca la trayectoria de los numerosos traslados que sufrían estas presas, tuvieron como protagonista principal a las encarceladas en la Prisión Central de Mujeres de Segovia.

Al igual que las anteriores jornadas, fue organizada a iniciativa de la Fundación Rosa Luxemburgo (3), dentro de su línea de trabajo sobre la recuperación de la memoria histórica y la lucha contra el fascismo. El tema principal del acto fueron las diferentes prácticas de represión y disciplinamiento hacia las mujeres que se ejercieron a lo largo del régimen franquista en la Prisión Central, siendo muchas de ellas perseguidas y represaliadas hasta llegar a esta institución por motivos políticos, por no cumplir con las exigencias sociales de su rol como “mujer digna”, o por su orientación sexual.

Tras una presentación por parte de los coordinadores, comenzó la primera mesa de las jornadas (prácticas de represión y disciplinamiento) liderada por los profesores de la Facultad de Historia y Geografía de la UCM Fernando Hernandez Holgado y Laura Bolaños Giner.

Fernando nos contó la historia de Julia Vigre, maestra y militante socialista que dedicó su vida a la educación y a la defensa de los valores republicanos. Durante la Guerra Civil, Julia participó activamente en organizaciones como la FETE-UGT, las Juventudes Socialistas y la Asociación de Mujeres Antifascistas, además de colaborar en la protección y evacuación de niños. Tras la derrota republicana, como muchas otras mujeres, fue detenida y encarcelada, pasando por prisiones como Ventas, Ávila y Segovia, donde continuó enseñando y alfabetizando a muchas otras presas. Julia se formó en la Escuela Normal de Maestras y comenzó a ejercer en 1935, pero con la llegada de la dictadura franquista y su emprisionamiento, no se reconoció su rol de maestra, a pesar de toda su labor durante esos años. Tras salir de prisión a finales de la década de los cuarenta, no pudo volver a ejercer su profesión hasta 1962. Tras la dictadura, su compromiso con la educación y la justicia social fueron finalmente reconocidos con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y otros galardones, siendo recordada como un símbolo de dignidad y resistencia.

Laura nos habló en su ponencia sobre el propio centro y la curiosa evolución que mencionamos antes. El centro se inauguró en 1923 como Reformatorio de Mujeres y en sus 53 años de historia ha sido varias veces resignificado en cuanto a sus objetivos públicos y políticos y a la población que se encontraba en él. En 1946 pasó a ser la Prisión Central de Mujeres, institución por la que se le reconoce en su mayoría. A continuación os mostramos un breve esquema que muestra esta evolución:

Evolución histórica del centro desde 1923 hasta 1977. Fuente: esquema reelaborado por Claudia Álvarez Conde a partir de la presentación de la profesora Laura Bolaños Giner.

Seguramente a muchas personas les sonará extraño la mención a “mujeres caídas” cuando el centro pasó a ser un reformatorio especial durante la década de los sesenta. Entre 1941 y 1985, en España operó una institución franquista que, ante el riesgo que suponían las mujeres inmorales o con riesgo de “caerse”, crearon toda una red de “prisiones especiales para prostitutas”: el Patronato de Protección a la Mujer. A través de sus diversas juntas provinciales y de la Obra de Redención de Mujeres Caídas, el Patronato privó de libertad a numerosas mujeres, a menudo sin haber cometido ningún delito, en centros de "rehabilitación" donde realizaban trabajos forzados, recibían una disciplina estricta y sufrían abusos, a pesar de que la institución se presentaba como una protección a su integridad femenina.

Estos centros, si bien dependían del Ministerio de Justicia, eran administrados por las órdenes religiosas (como la Cruzada Evangélica en Segovia). Allí juntaban ancianas, mujeres de “voluntad débil”, desobedientes y desempleadas durante un periodo indeterminado que podía variar desde los dos meses hasta más de los dos años. Todo dependía de la junta de tratamiento y disciplina del centro, la cual, al no existir muchas veces sentencia condenatoria por un órgano judicial, revisaba una serie de factores basados en la moralidad católica.

Para ilustrar algo más lo que supuso el encarcelamiento por parte del Patronato, la mesa finalizó con la proyección del cortometraje “Una dedicatoria a lo bestia”. El corto es del colectivo nucbeade, integrado por las artistas Quiela Nuc y Andrea Beade, y tratan de recuperar relatos de varias de las mujeres víctimas del Patronato para entender esa faceta incómoda y poco conocida de nuestra historia. La forma de compartir estos relatos es a través de mostrar varios objetos encontrados en la antigua sede del Patronato, en San Fernando de Henares. Aunque ya no se encuentra disponible en Filmin, podéis ver el trailer subido en la página web del Instituto Cervantes (4) y el cortometraje entero en el minuto 45:40 del vídeo que adjuntamos al final (5).

Aprovechando el descanso tras la proyección, fuimos a visitar la antigua prisión. El edificio se mantiene prácticamente intacto y puede ser visitado gracias a la iniciativa del Memorial Democrático de Segovia (6). Cruzar sus pasillos y contemplar sus celdas nos permiten transportarnos brevemente a diversas eras convulsas, que han compartido a lo largo de más de cinco décadas un mismo espacio opresivo.

Memorial Democrático de Segovia. De izquierda a derecha: la entrada principal, el centro de vigilancia y el pasillo de celdas del ala este. Fuente: fotografías tomadas por Silvia Gómez Huélamo.

Continuando con la segunda parte de la jornada (La prisión central de mujeres), Santiago Vega Sombría, comisario de la exposición permanente sobre la Prisión, realizó un recorrido histórico a través de imágenes y documentos recopilados sobre la vida de las mujeres represaliadas en esta institución. Entre esos documentos nos mostró actas de la Junta de Régimen, el peculio del que disponían, las cartas que se enviaban, sus identificaciones personales o sus fichas de detención con los motivos del arresto. Muchas de las mujeres, combatientes en la guerra, habían estado en otras prisiones con anterioridad por motivos de lucha política y habían llegado a Segovia por no cesar en su activismo antifascista.

Un ejemplo de ello que se presentó fue esta imagen de las mujeres presas obligadas a escuchar una misa en la galería de la prisión. Como se puede observar en la fotografía, muchas de ellas aparecen con la cabeza agachada, intentando que no se las vea, en forma de protesta y rechazo ante la situación que estaban padeciendo:

Presas de la Prisión Central de Segovia se cubren el rostro, en señal de protesta. Fotografía de 1954. Fuente: archivo personal de María Salvo Iborr.

Dadas las precarias condiciones a las que estaban sometidas (explotación laboral, escasa alimentación y deficiente atención sanitaria), las presas se organizaron para coordinar una huelga de hambre en 1949 en la que participaron 171 mujeres. La institución reprimió duramente este acto como muestra Santiago a través de actas oficiales de la Junta de Régimen, distribuyendo a estas 171 presas entre "cabecillas" y "colaboradoras", teniendo como resultado el castigo de aislamiento en celda para todas ellas y el fin forzoso de la huelga.

Esta lucha continua de las presas de la Prisión de Segovia nos la pudieron explicar, en un conversatorio que sirvió de cierre, Miguel Martínez del Arco y José Gómez Blázquez (7), a través de las biografías de sus madres: Manolita del Arco y María Blázquez. Ambas mujeres fueron activistas contra el régimen y por ello fueron encarceladas en diferentes prisiones españolas. Entre ellas, la Prisión Central de Segovia.

El relato de las historias de persecución que sufrieron Manolita y María, siendo finalmente condenadas como presas políticas bajo la atenta mirada de corrección del régimen, resultaron muy ilustradoras para entender cómo se colectivizaban las presas en contra de la institución, las redes de apoyo que se generaban para ocultar sus identidades en los momentos en los que estando en libertad debían pasar desapercibidas y cómo vivían las familias de las reclusas ante el estado de alarma constante sobre la integridad de éstas frente a la dura represión de la institución.

Por último, os recomendamos visitar el Memorial Democrático de Segovia, donde se realizan visitas guiadas, organizadas por el propio Santiago. A día de hoy, somos capaces de conocer sobre esta parte de la historia gracias al trabajo de estas personas, que dedican parte de su tiempo a recopilar información histórica y testimonial sobre los sucesos ocurridos durante la dictadura. Para profundizar más en este aspecto, os sugerimos visitar la página web de carceldeventas.org, en concreto su sección Las Voces (8), donde poco a poco se van publicando muchos de estos testimonios de la historia represiva de España.

REFERENCIAS Y ENLACES DE INTERÉS

- (1) Primeras Jornadas de Historia Pública sobre Prisiones Femeninas del Franquismo: La Cárcel de Mujeres de Ventas. Disponible en: https://rememchild.remigraid.org/primeras-jornadas-de-historia-publica-la-carcel-de-mujeres-de-ventas/

- (2) Segundas Jornadas de Historia Pública sobre Prisiones Femeninas del Franquismo: Iniciación a la investigación con fuentes escritas y orales y formación en historia pública. En la Modelo de Barcelona. Disponible en: https://cehi.ub.edu/sites/default/files/2024-08/Segundas%20Jornadas%20Prisiones%20de%20Mujeres%20Barcelona%20-%20ES..pdf

- (3) La fundación Rosa Luxemburgo es una organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín vinculada al partido alemán Die Linke (La Izquierda). La fundación se fundó en la última década de los años noventa con el objetivo de mantener el legado de la activista socialista polaca-alemana Rosa Luxemburgo. Disponible en: https://rosalux.es/2025/10/iii-jornadas-de-historia-publica-sobre-prisiones-femeninas-del-franquismo-la-prision-central-de-mujeres-de-segovia/.

- (4) Disponible en: https://cultura.cervantes.es/bruselas/es/una-dedicatoria-a-lo-bestia/144234.

- (5) Segovia como reformatorio femenino y “Prisión de mujeres caídas” (Laura Bolaños Giner y Fernando Hernandez, UCM) y documental de “Una dedicatoria a lo bestia”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Eupj__jl82g&t=2923s.

- La antigua prisión pasó a ser el centro cultural “La Cárcel” en 2010. El Foro por la Memoria de Segovia, junto con el impulso parlamentario de Izquierda Unida, solicitaron el establecimiento de un Memorial Democrático. Finalmente la iniciativa salió adelante durante 2016. Disponible en: https://www.turismodesegovia.com/es/la-carcel-memorial-democratico-de-segovia.

- (7) Conversatorio sobre la Prisión Central de Mujeres de Segovia (Miguel Martínez del Arco y José Gómez Blázquez). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=L24xNarLAAQ.

- (8) Disponible en: https://carceldeventas.org/las-voces/.

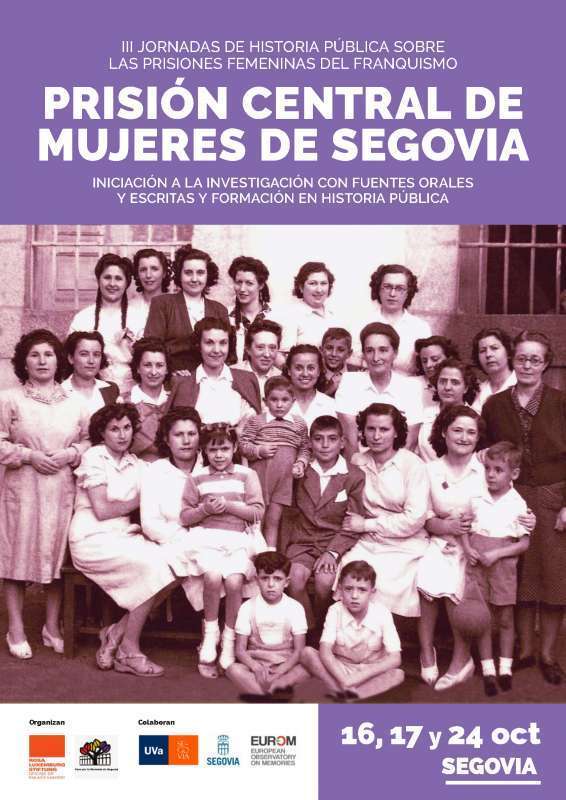

Presas de la Prisión Central de Segovia sonrientes en una fotografía que se enviaría a sus familiares y seres queridos. Fuente: Programa de las III Jornadas de Historia Pública.